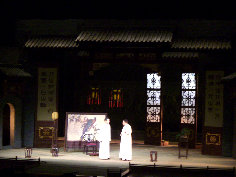

民国初期が舞台。清が終わり民国になっていった新しい時代に、その時代の流れにについていけなかった古い世代の人のやるせなさ・・・。夫や家につかえるしかない当時の自由というものを奪われた女性の悲しさ、封建的な習慣による不幸、時代の波にのりきれなかった老舗のむなしさ、等時代に取り残されてしまった者の悲劇をいろんな人のいろんな面からそれぞれ浮き彫りにしていて、それぞれの立場になって共感できる演出で非常によかったです。

最後に現れる「孫」の物語に対する意味、そこに表現される未来への希望、立秋の次には立春がくるという言葉の意味の深さ、すばらしかった!!!それは”后来【口尼】?后来【口尼】?”と季節の移り変わりを孫がたずねる場面ですが、老板であった馬洪翰が孫の問いに答えながらも立春というその言葉に期待をこめているのが伝わってきましたし、そしてそれらが彼らの未来の新しい生き方をも表しているみたいで本当に心が温かくなりました。

あの子供は江涛の子供かしら?物語ではとくに深い説明はされていなかったけれど、でも江涛はあの後破産という道をたどることにはなっても、普通の父親としての平凡な幸せは手に入れられたのだと思いたいです。何百年続いた家業を自分の代で終わらせてしまった事への後悔は一生消えないだろうけれど。

”昔からのやり方でそれを大切に律儀に守ってきただけなのに何がいけなかったんだ?何が間違っていたんだ?”

というあのせりふはもっともだと共感できて胸をうつものがありました。繍楼に8年閉じ込められていた母親、そして6年閉じ込められていた娘。今ではありえない話だけれど、あの時代はそれが当たり前のことだったのでしょうね。でもそれが一体どれだけの苦労なのか私には想像さえもできません。

昌仁がつれてきた婚約者は、絵に描いたような西洋かぶれで新しい時代の象徴のようでしたが、瑶琴という風俗習慣のなかに埋もれてしまっている女性に対する「哀れみ」や同情といった、上から目線の態度が最初は鼻についてしかたなかったです。でも最後、上海の女子学校にいったらいいと提案して”一緒に行こう!”と瑶琴をつれだす態度には感動しました。

最後、一家の長ともいえる老板の母親が、”家はつぶれることになっても、これで大切にしてきた客への信頼は守れる”と誇りをもって言ったところに、この時代の人々の美徳の精神というものを見た気がしました。

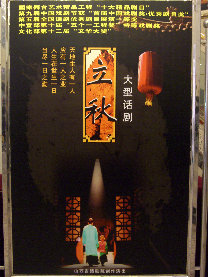

感動感動で、最後はもう大泣きだった立秋。ぜひもう一回みてみたいです♪